生活習慣病について

日本では動脈硬化性疾患(冠動脈疾患、脳血管障害)による死亡が総死亡の約20%を占めています。これらは主に動脈硬化によって引き起こされるため、その予防と治療は極めて重要です。

動脈硬化の危険因子としては、高血圧、脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症などの生活習慣病が挙げられます。これらは発症・進行に伴う自覚症状がほとんど現れないので、定期的な健康診断による早期発見と早期治療の必要があります。

生活習慣病の治療には食事療法、運動療法、生活習慣改善などの一般療法と薬物療法がありますが、まずは無理のない生活習慣の改善から始めることが大切です。過大な目標設定は挫折につながるため、継続可能な方法を一緒に考えていきましょう。

高血圧症

高血圧症とは

高血圧症は、血圧が慢性的に高い状態が続く疾患です。血圧とは心臓から送り出された血液が動脈壁を押す力のことで、これが高いほど脳卒中、心筋梗塞、慢性腎臓病、認知症などのリスクが増加します。

高血圧症の症状

高血圧は自覚症状がないまま進行することが多いです。しかし、重症化すると動悸、息切れなどの症状が現れることがあり、この場合は何らかの合併症を発症している可能性が高いです。このまま放置すると動脈硬化が進行し、脳卒中、心筋梗塞、腎不全などのリスクが高まるため、定期的な血圧測定と必要に応じた治療が大切です。

高血圧の基準値

高血圧の診断基準は測定環境によって異なり、以下のような基準が設けられています。

診察室での血圧

140/90mmHg

家庭血圧(自宅での測定)

135/85mmHg

※家庭血圧の基準値が低いのは、医療機関での緊張などの影響を受けにくく、よりリラックスした状態で測定できるためです

原因

高血圧の原因には遺伝的要因と環境的要因があります。血圧が高い状態が続くと動脈硬化が進行し、血管が硬くなることでさらに血圧が上昇するという悪循環も生じます。

遺伝的要因

親が高血圧の場合は子も高血圧になりやすい傾向があり、両親ともに高血圧なら約50%、片方なら約30%の確率とされています。高血圧遺伝子というより体質の遺伝と考えられます。

外的要因

過剰な塩分摂取

体は塩分濃度を一定に保とうとするため、塩分過多になると水分が増えて血液量が増加します。その結果として血圧が上昇します。

野菜や果物の摂取不足(カリウムの不足)

カリウム不足だと腎臓からのナトリウム排出が不十分になり、血中塩分濃度と血液量が増加して血圧が上昇します。カリウムは野菜や果物に多く含まれているので、これらの摂取不足だと高血圧になりやすいです。

肥満・メタボリックシンドローム

脂肪細胞からは血圧上昇物質が分泌されます。また、肥満になるとインスリン(※)の濃度が上昇し、副交感神経を刺激して血圧が上がりやすくなります。特にメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)では注意が必要です。

(※)血糖値を一定に保つホルモン

過度な飲酒

習慣的な大量飲酒は血圧上昇や中性脂肪の増加を招き、動脈硬化を促進します。少量のアルコールは健康に有効ですが、飲み過ぎは逆効果です。

ストレス過多

ストレスで交感神経が活発になると心臓収縮や心拍数の増加を引き起こし、血管収縮や血液量増加につながり、結果として血圧上昇を引き起こします。

運動不足

運動不足は血行不良を引き起こし、血圧を上昇させます。特にデスクワークなどで長時間座り続けることが多い方は、高血圧のリスクが高いと言えます。

喫煙

タバコに含まれるニコチンが交感神経を刺激し、血圧上昇ホルモンを分泌させることで血管を収縮させてしまいます。

治療

生活習慣改善を中心とした非薬物療法が基本です。それだけでは効果が不十分な場合に薬物療法を併用します。軽度の高血圧は生活改善だけで適正血圧を維持できる可能性がありますので、重要なのは継続できる方法を見つけることです。

脂質異常症

脂質異常症とは

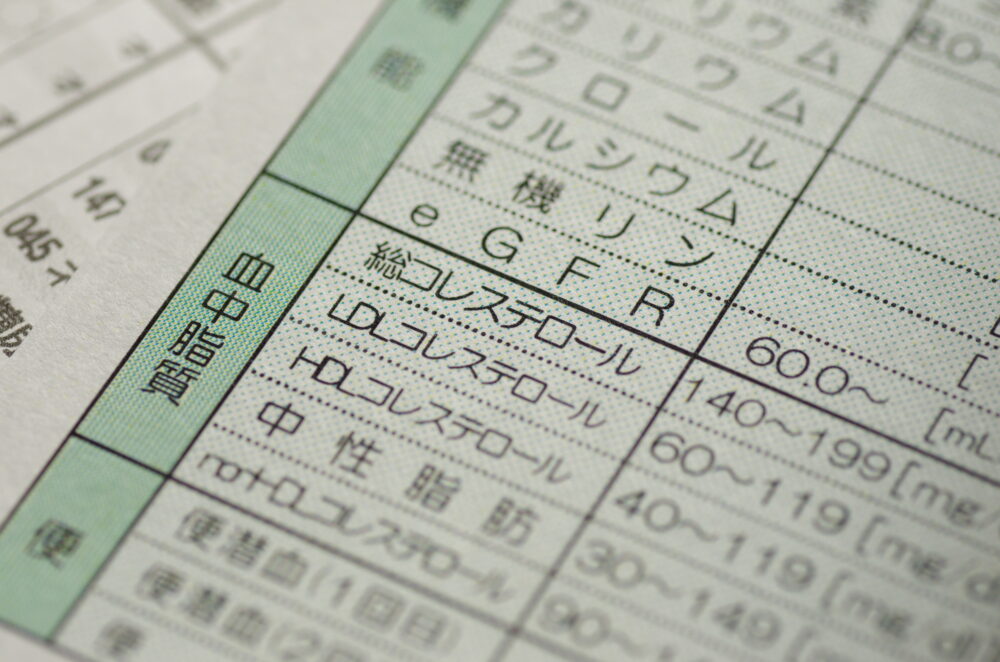

脂質異常症は、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)や中性脂肪が高い、または善玉コレステロール(HDLコレステロール)が低い状態を指します。発症に伴う自覚症状こそ乏しいものの、進行すると動脈硬化を引き起こし、虚血性心疾患や脳卒中などのリスクを増大させます。

症状

脂質異常症の最大の特徴は、自覚症状がほとんどないことです。健康診断の血液検査でコレステロール異常を指摘されて初めて気づくケースが多いです。

原因

脂質異常症は主に生活習慣の乱れと遺伝の影響で発症します。アルコールの多飲、喫煙、運動不足、肥満、高脂肪・高糖質食品の過剰摂取などの生活習慣が主な原因です。

治療

食事療法

卵、バター、マヨネーズ、レバーなどのコレステロールを多く含む食品の摂取量を減らし、コレステロールの摂取量を1日あたり300mg以下に抑えることを目的とします。同時に青魚や一部の植物油に含まれる不飽和脂肪酸を積極的に摂るようにします。

運動療法

適度な運動は血中脂質の安定に効果的です。ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動に、レジスタンス運動(筋肉トレーニング)を組み合わせて実施します。

薬物療法

食事療法や運動療法のみでは効果が不十分な場合や、動脈硬化のリスクが高い方の場合には、薬による治療を検討します。この場合でも生活習慣の改善による脂質コントロールは並行して行います。

糖尿病

糖尿病とは

糖尿病は、血液中のブドウ糖濃度(血糖値)が慢性的に高くなる疾患です。高血糖状態は血管に大きな負担をかけるため、長期間続くと動脈硬化を促進してしまいます。

糖尿病も初期段階の自覚症状に乏しく、網膜症、腎症、神経症などの合併症が進行するまで無症状のことがあります。継続的な血糖コントロールを維持し、合併症を予防することが治療の目的となります。

1型糖尿病

1型糖尿病は、膵臓のβ細胞が破壊されてインスリン(※)がほとんど分泌されなくなるタイプの糖尿病です。若年発症では症状が急激に現れやすく、中高年発症では進行が緩やかな傾向があります。

生活習慣とは無関係に発症しますので、後述する2型糖尿病とは病態が大きく異なります。生活習慣の改善のみでは治療が難しいので、インスリン注射による血糖コントロールがほぼ必須となります。

(※)血糖値を一定に保つホルモン

症状

糖尿病は初期段階の自覚症状に乏しいですが、進行すると以下のような症状が現れることがあります。また、インスリンが完全に枯渇するとケトアシドーシスと言われる状態となり、意識障害や昏睡状態に至ることもあります。

- 喉の渇き

- 多飲・多尿

- 体重減少

- 倦怠感

- 嘔吐

- 腹痛

- おねしょ(小児の場合)

など

原因

原因はβ細胞の破壊によるインスリン不足ですが、その詳細なメカニズムは詳しくわかっていません。自己免疫が関与するとされているため、自己免疫疾患の1つとして考えられています。

治療

1型糖尿病の治療の中心は薬剤療法(インスリン注射)です。日々の自己注射によってインスリンを補うことで、血糖コントロールを行います。血糖コントロールのため、食事療法や運動療法も併用します。

- 薬物療法‥基礎分泌を補う「時効型インスリン」と食後の血糖上昇を防ぐ「速効型・超速効型インスリン」を使い分けます。基本的には注射療法ですが、インスリン分泌が保たれている場合には、内服薬を使った血糖コントロールが可能なこともあります。

- 食事療法‥食事制限がかかるわけではありませんが、食事による急激な血糖値の上昇には注意が必要です。薬物療法によって体重が増加することがありますので、その場合は肥満防止のためにカロリー制限を行うこともあります。

- 運動療法‥運動は糖の消費を促進し、インスリンを効きやすくする効果があります。日々の生活の中に適度な運動習慣を取り入れるようにします。

2型糖尿病

2型糖尿病は生活習慣の乱れによって起こるタイプの糖尿病で、糖尿病患者の約95%を占めています。自覚症状に乏しいため、健康診断で血糖値の異常を指摘されても放置されてしまうことが多く、いつの間にか発症・進行しているケースも多々見られます。

症状

2型糖尿病は無症状のまま進行することも珍しくありませんが、以下のような症状が現れることもあります。

- 多飲・多尿

- 疲れやすい

- 手足の感覚異常(感覚が鈍い、チクチクさすような痛みがある)

- 感染症にかかりやすい

- 目のかすみ

- 性機能の低下(ED)

- 切り傷などの皮膚の傷が治りにくい

など

原因

不適切な生活習慣によってインスリン分泌が低下する、あるいはインスリンが効きにくくなる(インスリン抵抗性)ことが、2型糖尿病の主な原因です。遺伝的な要因も少なからず関係しますので、ご家族に糖尿病患者様がおられる方は注意しましょう。

治療

1型糖尿病と異なり、2型糖尿病の治療では食事療法と運動療法による生活習慣の改善が基本となります。初期段階での適切な治療ができれば、生活習慣の改善のみでも2型糖尿病は治療可能です。食事療法・運動療法のみでは血糖値のコントロールが不十分と判断した場合に、インスリン注射などの薬物療法を検討します。

- 食事療法‥患者さんの体質や病態に合わせて摂取エネルギー量を調整し、高カロリー・高脂肪の食事を控えます。早食いや大食い、飲み過ぎなどは血糖値の急上昇を招くので、これも見直していきます。

- 運動療法‥適度な運動にはインスリンを効きやすくする効果があります。無理なく続けられる程度の運動習慣を、患者さんのライフスタイルを考慮してご提案します。

高尿酸血症(痛風)

高尿酸血症とは

高尿酸血症は、血液中の尿酸濃度が基準値(7.0mg/dl)を超えて高い状態です。高尿酸血症は痛風発作の原因となるだけでなく、腎障害、尿路結石、心・脳血管障害のリスク因子でもあります。痛風の経験がない方も、健康診断で指摘された場合は早めに受診し、適切な治療を受けることが重要です。

症状

高尿酸血症自体は無症状ですが、尿酸値が上昇して関節で結晶化すると激しい痛みを伴う「痛風発作」を引き起こします。また、腎臓や尿路に結石ができると、背部や尿路に強い痛みが生じることもあります。

痛風発作を繰り返すほどに発作間隔は短くなり、痛みも強くなる傾向があります。

原因

尿酸はプリン体が肝臓で分解された際の老廃物です。プリン体を多く含む食品やアルコールの過剰摂取により体内での尿酸産生が増加した際(産生過剰型)や、腎臓からの尿酸排泄が低下した際(排泄低下型)に高尿酸血症を発症します。

治療

高尿酸血症の治療では、食事療法と運動療法が中心となります。これらでの改善が難しい場合や、痛風発作が起きている場合には、必要に応じて薬物療法も行います。

食事療法

プリン体を多く含む肉類(レバーなど)・魚介類(魚卵・甲殻類など)・アルコール(ビール)の摂取を極力控えます。肥満がある場合は減量も重要です。その上で、栄養バランスを考慮した食事を3食規則正しく食べるようにします。

運動療法

ウォーキングや軽いジョギングなどの軽い有酸素運動がおすすめです。ただし、過度な筋肉トレーニングや激しい運動は逆に尿酸値を上昇させるため、無理に行わない方が良いでしょう。

薬物療法

痛風発作が起きている場合には、非ステロイド性抗炎症薬を使用して炎症と痛みを軽減させます。痛風発作が落ち着いている慢性期の治療では、内服薬(尿酸生成抑制薬や尿酸排泄促進薬など)を使用して尿酸値をコントロールします。